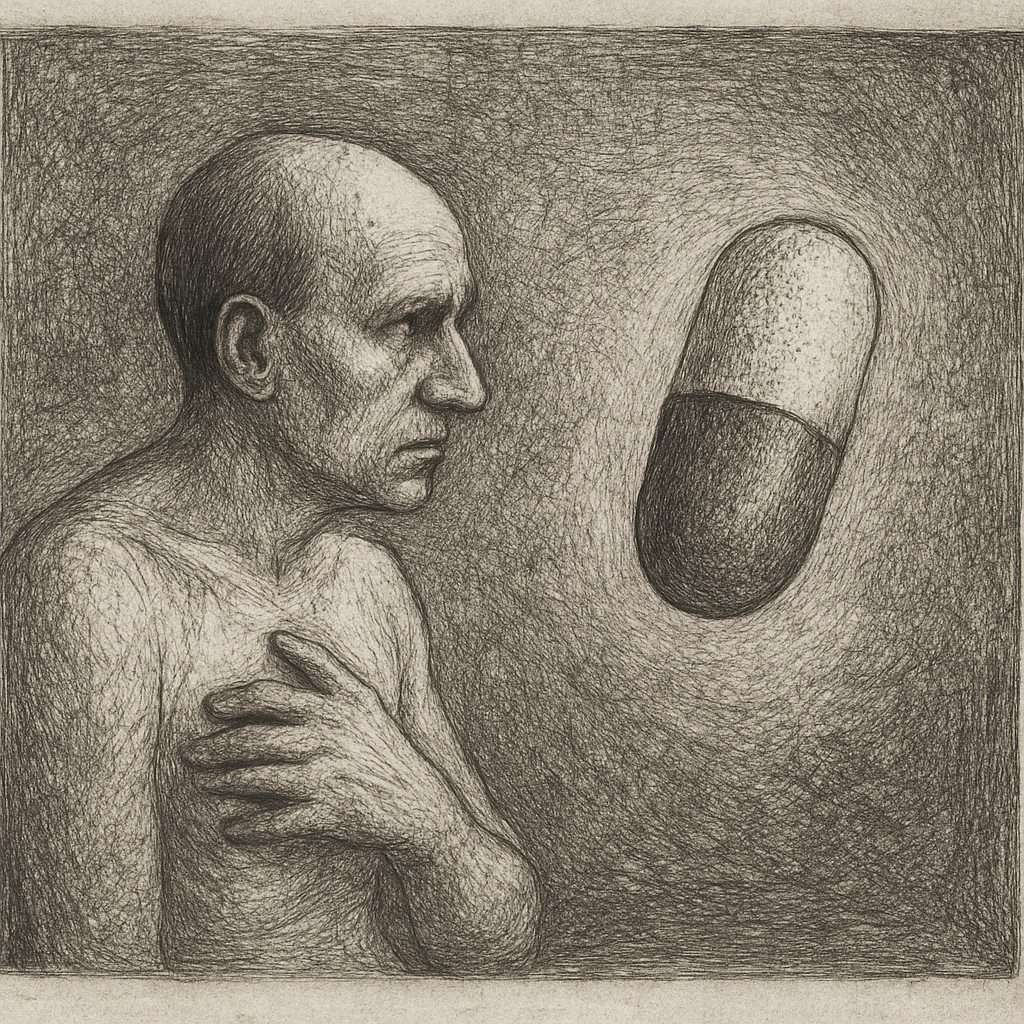

Über das Misstrauen gegen die Medikation als Teil der neurotischen Selbstbindung

Es gibt – neben einem durchaus begründeten Argwohn gegenüber dem kaufmännischen Interesse der Pharmazie, welche in der Vergangenheit durchaus allzu leichtfertig mit Wundermittelchen um sich zu werfen pflegte und gerade dadurch allerhand gravierende Nebenwirkungen und Suchtproblematiken zu verantworten hat – auch einen regressiven, verinnerlichten Hass gegen Medikation jeglicher Art.

Besonders auch unter uns Neurotikern ist er verbreitet.

Diese irrationale Abwehr äußert sich nicht selten im Gestus eines aufgeklärten Protests gegen die bloße Bekämpfung des Symptoms statt seiner Ursache – und doch ist sie zugleich Ausdruck eines unbewussten Mechanismus:

Der Identifikation mit dem Leiden.

Es mag zunächst unsinnig erscheinen, doch eine gelungene medikamentöse Einstellung verheißt dem Betroffenen nicht zuletzt auch eines: Kränkung.

Nicht nur, weil der eingeübte Masochismus längst zur tragenden Säule der eigenen Identität geworden sein mag, sodass das Absterben des Symptoms unweigerlich eine Erschütterung des Selbst bedeutete.

Denn wer bin ich noch, wenn mein langjähriges Lebensgefühl einst zu schwinden drohte?

Sondern auch, weil das Verschwinden des Symptoms als eine Form des doppelten Kontrollverlusts erlebt werden kann:

Nicht ich habe demnach meine Kontrolle über mein widerspenstiges Gehirn zurückerlangt, sondern die Chemie hat erledigt, wozu ich selbst nie fähig war.

In dieser Logik wird ein gesundes Erleben nicht ersehnt, sondern abgewehrt, misstraut – weil es den eigenen narzisstischen Schmerz berührt:

Die Substanz war stärker als mein Wille.

Und mehr noch – das Ding, das die Wunde einst schlug, überlebt auch noch jene Kräftigung meiner Seele durch die Tablette.

Gerade deshalb verbirgt sich diese nicht eingestandene Demütigung häufig hinter wohlklingenden Argumenten einer radikalen Psychiatriekritik:

Profitinteresse, Funktionszwang und Individualisierung einer im Grunde systemischen Schuld.

Nichts davon ist falsch – jedoch verzerrt und verhindert sie in ihrer Verabsolutierung das utopische Begehren nach Heilung, sowie im Mindesten jenes nach der Freiheit vom Symptom.

Denn was zu einfach funktionierte, so lautet das heimliche Dogma des neurotischen Stolzes, könne nicht richtig sein.

Es muss zwar betont sein, dass es tatsächlich Drogen gibt, die die Ekstase in eine grauenvolle Falle verwandeln mögen, dass sogar viele Medikamente tatsächlich gefährlich sind, überdosiert, untererforscht, aggressiv vermarktet, und dass der Kapitalismus selbst solcherlei Zustände hervorbringen mag, die letztlich nach chemischer Regulierung erst verlangen – auch all dieses bleibt wahr.

Aber es entschuldigt nicht die individuelle Abwehr gegenüber einem Zustand der Linderung zumindest als Möglichkeit.

Denn welches göttliche Gesetz sollte es uns verbieten, dass jemand, der siebzig Jahre mit einem bestimmten Schmerz gelebt haben musste, ihn im einundsiebzigsten Jahr ablegte – wenn dereinst das Mittel hierzu vorhanden sei?

Nein – die Kritik an der Basis kann die Kritik am Symptom nicht ersetzen.

Siehe auch: Glückshormone für alle

Schreibe einen Kommentar