Tun, was Adorno hasste

Entgegen dessen, was besagter Philosoph, Vater meiner Art zu denken, festzuhalten gedachte, versuche ich kurz und prägnant seine Methode zu modellieren. Und ich denke, ich schaffe es erstaunlich simpel, wenn ich seine Dialektik in Form einer vierwertigen Logik begreife und systematisiere.

Natürlich lässt sich die negative Dialektik Theodor W. Adornos nicht als System im klassischen Sinn begreifen, sondern vielmehr als eine offene Bewegung des Denkens, das sich gegen seine eigene Erstarrung wendet. Während Hegel die Dialektik in der Aufhebung zur Totalität hin ordnet, durchbricht Adorno diese Struktur – nicht um der bloßen Verneinung willen, sondern um der Wahrheit willen, die sich im Nichtidentischen zeigt, die sich der Totalität widersetzt, gerade weil sie von dieser unterdrückt wird.

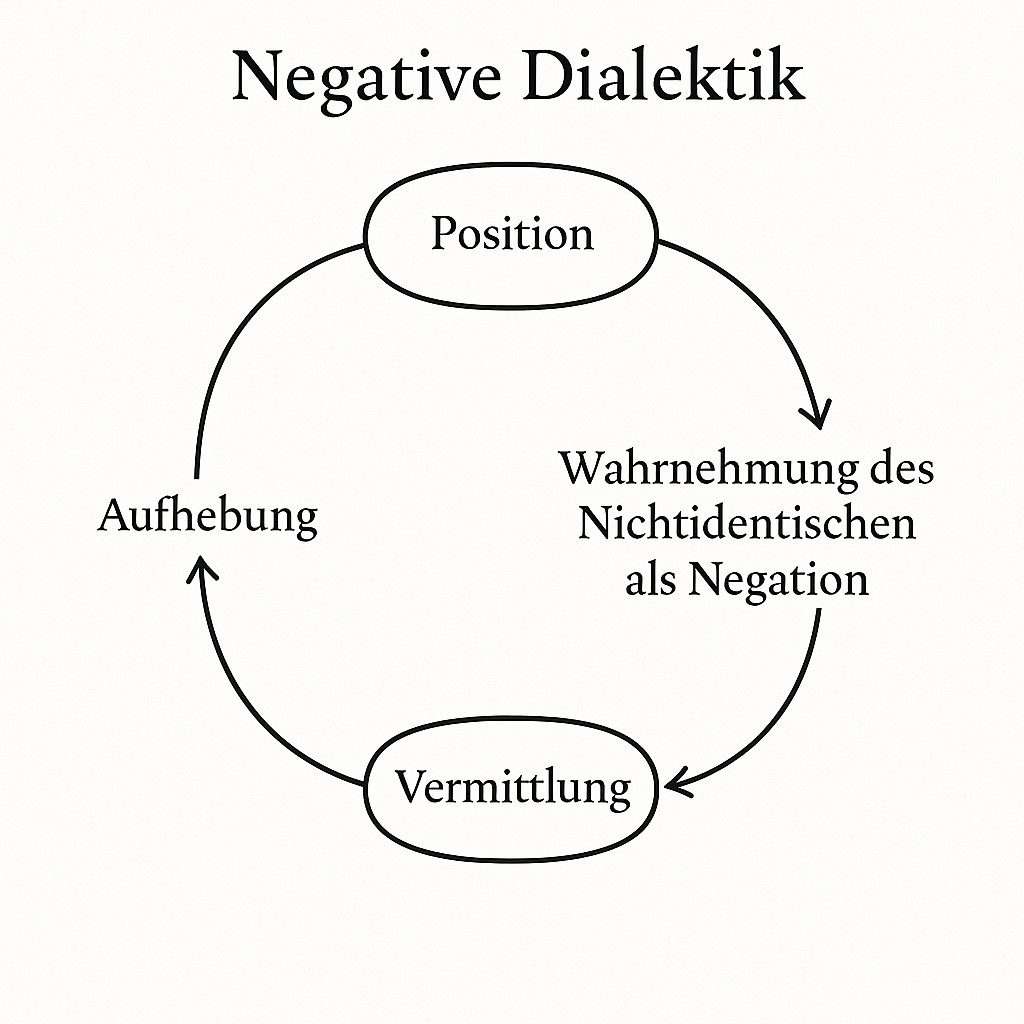

Nichts desto Weniger, vielleicht mag es beim Einstiege helfen, wenn man sich die Grundbewegung der ND einmal in vier Schritten vor Augen führt:

Der Denkweg beginnt mit einer Position – einer Setzung, einem Begriff, einer sozialen oder erkenntnistheoretischen Gegebenheit. Doch diese, so die Annahme, ist nie mit dem Wirklichen identisch.

Im Denken erscheint die Welt stets vermittelt, ideologisch durchdrungen, historisch geronnen. Die Wahrnehmung des Nichtidentischen – jener Riss zwischen Begriff und Sache – markiert den Moment der Negation. Es ist die Erfahrung, dass das, was ist, nicht alles ist. Dass im Bestehenden das Leiden, das Unwahre, das Nicht-Eingelöste eingeschrieben bleibt.

Statt nun zu versöhnen, setzt Adorno auf die reflexive Vermittlung:

einen begrifflichen Prozess, der die Spannung zwischen Position und Negation nicht auflöst, sondern bewusst macht. Vermittlung ist hierbei nicht Auflösung, sondern Artikulation des Unversöhnten. In ihr bildet sich die Möglichkeit einer ersten Aufhebung, doch nicht im hegelschen Sinn als selbstidentisch Wahres, sondern als neue Position, als Unwahr-Gebliebenes – prekär, vorläufig, selbst wieder durch das Nichtidentische bedroht.

So entfaltet sich ein zyklisch-spiralförmiges Denken, in dem jede neue Position erneut zur Kritik freigegeben wird. Wahrheit erscheint nicht als Totalität, sondern als Bewegung durch Differenz, Bruch, Unversöhntheit hindurch. Adornos negative Dialektik ist ein Denken gegen das Ende des Denkens – ein Denken, das offen bleibt für das, was sich der Identifikation entzieht, und darin einen Ort der Hoffnung wahrt.

In formalisierter Darstellung, wie es Adornos Schreckgespenst sein mochte, kann man die vier Elemente wie folgt ordnen:

- Position – eine erste Setzung, ein Gedanke, ein Zustand, ein Begriff. Kurz: Das Gegebene.

- Negation – die Erfahrung des Widerspruchs, die Wahrnehmung, dass das Gesetzte nicht mit dem Wirklichen identisch ist; die Differenz, der Riss.

- Vermittlung – die reflektierende Bewegung, die versucht, Position und Negation in Beziehung zu setzen, ohne sie zu versöhnen. Begriffliche Arbeit.

- Nichtidentisches – Der Vorrang des Objekts, als das, was nicht im Begriffe aufgeht. Das Nichtidentische bildet das, was sich der ersten Aufhebung als neue Negation entgegenstellt und den Prozess zur Wiederholung zwingt.

Doch, es sei angemerkt, wenn ich hierbei von der Art des Denkens spreche sei doch folgendes zumindest angerissen:

Die Totalität der wirklichen Welt selbst erschien Adorno als durchaus unwahr, nicht nur der subjektive Begriff dessen. Nicht zuletzt die bürgerliche Gesellschaft, als kapitalistische Produktionsweise, stellte für ihr jene falsche Vermittlung des Widerspruchs zwischen Subjekt und Gesellschaft dar, die das Nichtidentische der Natur und des individuell Konkreten unterdrückte.

Vielleicht, so seine Hoffnung, ermöglichte die richtige Gesellschaft dereinst eine unmittelbare Erkenntnis, die das Nichtidentische selbst umfassen mag.

Die Negation der falschen Welt mag die Versöhnung zwischen Subjekt und Objekt eines Tages doch verwirklichen und jede Dialektik in ihrer historischen Wahrheit überflüssig machen.

Keine Aufhebung – sondern Erfüllung.

„Die Systematik des Unsysthematischen ist selbst noch Ideologie. Doch es hilft ja nichts.“

T. W. Adorno, fiktiv

Schreibe einen Kommentar